LE HAOUZ DE MARRAKECH (1977) (Tome 2)

Paul PASCON

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

POST-FACE

À quelques retouches pris, le texte qui précède est celui qui constituait ma thèse de Doctorat soutenue à l’Université de Paris VII le 22 février 1975. J’aurais certainement pu l’améliorer sérieusement au prix d’une refonte assez substantielle; j’aurais aimé aussi pouvoir présenter d’abord au public, et spécialement aux Marakchis, un texte initial qu’ils auraient pu acquérir à bas prix, de manière à recueillir d’eux les indispensables critiques que ce travail appellera. Ceux qui connaissent plus profondément, plus intimement le Haouz que je ne pourrai jamais le connaitre, n’écrivent pas. Parce qu’ils n’en ont pas le loisir, l’occasion, la possibilité. Et aussi parce que c’est un trait de cette culture d’éviter de se mettre en avant, de donner à penser qu’on croit en savoir plus que les autres. Dans la retenue des marrakchis, il y a de la modestie, de la pudeur, et surtout de la prudence. Hors du cercle étroit des amis, des relations, l’anonymat est plus recherché que transgressé. Il y a un charme disert à échanger en petit comité de féroces et corrosifs commentaires sur les minimes comme sur les grands sujets; mais on évite de porter sur la place publique autre chose que des paroles de circonstances, des façons de langages aimables et ampoulées: seuls les initiés y décryptent les silences et les sous-entendus qui les démentent.

Je saisis en partie combien sur la place de Marrakech la publication de cet ouvrage a un caractère sauvage et mal dégrossi, disons le mot »incivil ». J’espère, sans trop oser y croire, qu’il donnera à dire. Ma plus grande attente est de recevoir critiques et contradictions, publiques ou privées, écrites ou orales, reconnues ou anonymes; car seules ces critiques formulées permettront de réduire le large fossé qui existe entre la profonde et intime connaissance dispersée et la trop grande ignorance collective; c’est ainsi que les sciences humaines peuvent espérer commencer d’avancer. À tous ceux qui voudraient participer à cette entreprise de critique, de complément et d’amélioration, je n’hésite pas à donner mon adresse postale*.

J’aurais voulu aussi reprendre le chapitre de conclusion, qui manque de vigueur et de conviction. J’ai multiplié les précautions pour annoncer en quoi la société du Haouz et partant, d’une certaine manière, la société marocaine toute entière, était une société composite. Je n’ai pas été bien compris de mes pairs. On m’a opposé que c’était le lot finalement de toutes les sociétés dans le monde, et que le concept de formation sociale justement contenait déjà les configurations complexes de modes de productions qui y rivalisent. Mais ces arguments n’ont point emporté mon adhésion. je tiens qu’il y a un certain progrès conceptuel à distinguer d’entre les formations sociales qui, toutes, je le reconnais, ne sont point homogènes et ne procèdent pratiquement jamais d’un seul mode de production même lorsque l’un d’entre eux domine absolument, je tiens à distinguer dis-je, d’une part les sociétés de transition, celles qui annoncent, désirent, désignent les idéaux qu’elles veulent faire arriver en se donnant les moyens de liquider les autres, et d’autre part les sociétés composites qui au contraire refusent, répugnent, évitent de se donner une ligne radicale nouvelle et tentent de durer en jouant sur tous les tableaux que leur offrent les compétitions implicites des modes de production passés et nouveaux. Je ne dis pas que ces sociétés objectivement ne seront pas contraintes de se transformer tout de même et de voir dominer peu à peu irrésistiblement dans une formation sociale nouvelle ce qu’elles veulent se dissimuler, mais avec tous les retards, tous les coûts, toutes les instabilités.

On m’objectera que ceux qui composent sont tous d’un même côté et que les autres veulent en finir avec ce passé qui dure. Voire ! Il y a peut-être plus de connivence qu’on ne pense dans cette retenue, dans cette secrète crainte à sortir du ventre de l’Histoire. Sagesse, prudence ou pusillanimité. »

Et si au bout du compte toutes les sociétés étaient composées, il faudrait commencer par dire ce qui les distingue les unes des autres. Ce sont les formes de rivalités, de résistance, de domination spécifique de chacun des modes de production qui les composent, qui les spécifient. Et celles-ci se nouent d’une manière particulière, au niveau de telle ou telle instance de la formation sociale.

Exposer cette configuration, la démonter, la prouver est l’affaire d’un autre ouvrage.

* B.P. 704 Rabat Agdal

Paul PASCON

13 Février 1977

REMERCIEMENTS

Ma première pensée va aux habitants du Haouz. Ce n’est pas une clause de style qui veut faire populaire. J’ai passé neuf ans à tenter de les comprendre et de me faire comprendre. Il n’est pas possible que cela soit sans d’étroites connivences. Et pourtant, après avoir relu ce livre, j’ai l’impression de ne pas avoir parlé d’eux mais d’avoir parlé à travers eux, au-dessus, en dessous, à côté. Jacques Berque disait pendant la soutenance »C’est une métathèse ! » Exact ! j’ai mieux compris les groupes, les démarches, les procédures que les comportements des individus. Ils me sont encore insaisissables, vibrants entre tant de solutions et de possibilités, pleins de tant de richesses, dignes de tant de précautions, que je ne suis pas parvenu à les conceptualiser. Au moins ne m’ont-ils pas mesuré leurs informations. Les gens du Haouz sont bavards, ils savent beaucoup, parlent avec éloquence et leur accueil est proverbial.

Ma deuxième dette va aux autorités de mon pays d’adoption qui m’ont permis à la fois d’agir et d’ étudier. Où et dans quel pays peut-on voir un sociologue chargé de coordonner des études d’aménagement hydraulique puis être placé à la tête d’un office de mise en valeur et se trouver en somme au pied du mur et sur l’autre versant de la pratique sociale ? Et ceci sans qu’il manquât de développer une bienveillante mais permanente et vive contestation, tant par le verbe que par les écrits; car aussi bien à quoi servirait la recherche sociale si elle ne dévoilait ?

Mes professeurs furent de bon conseil, Jean Dresch directement, Jacques Berque par son œuvre et son exigence; sans eux et sans leur soutien, je n’aurai pas entrepris ni d’écrire aussi long, ni de publier.

Encore fallait-il trouver le temps sur le terrain. Pendant la période d’enquête, je réservais un jour par semaine pour réunir la documentation brute. Après neuf années d’engrangement, il fallait organiser la matière, et rédiger. Ce travail n’aurait pas abouti sans la sollicitude du Directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Abdallah Bekkali. Sans interrompre mon service, je pus disposer de libertés : l’ensemble de l’ouvrage a été écrit en huit mois.

Ai-je oublié quelqu’un? Bien sûr, tous mes collègues, mes amis, ma famille. Peut-on mobiliser ainsi son temps sans d’affectueuses discussions, sans soutien, sans profonde compréhension ?

Pour le lecteur j’ajouterai ceci : la préparation d’une thèse relève trop souvent du phantasme. Elle a ses bons et ses mauvais côtés. On a un compte à régler avec soi-même. C’est trop souvent douloureux, et c’est la qualité qui en souffre. Je remercie d’avance le lecteur de l’effort qu’il voudra bien faire pour me comprendre.

Paul PASCON

13 Février 1977

Le document en ligne

Le Haouz de Marrakech (1977) (Tome 2)

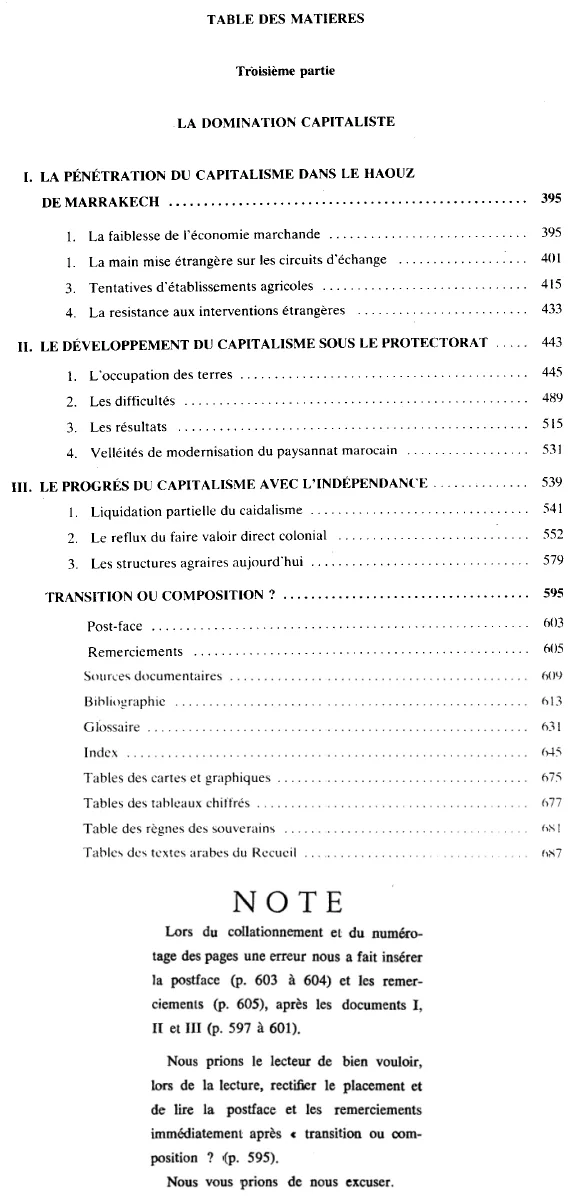

SOMMAIRE